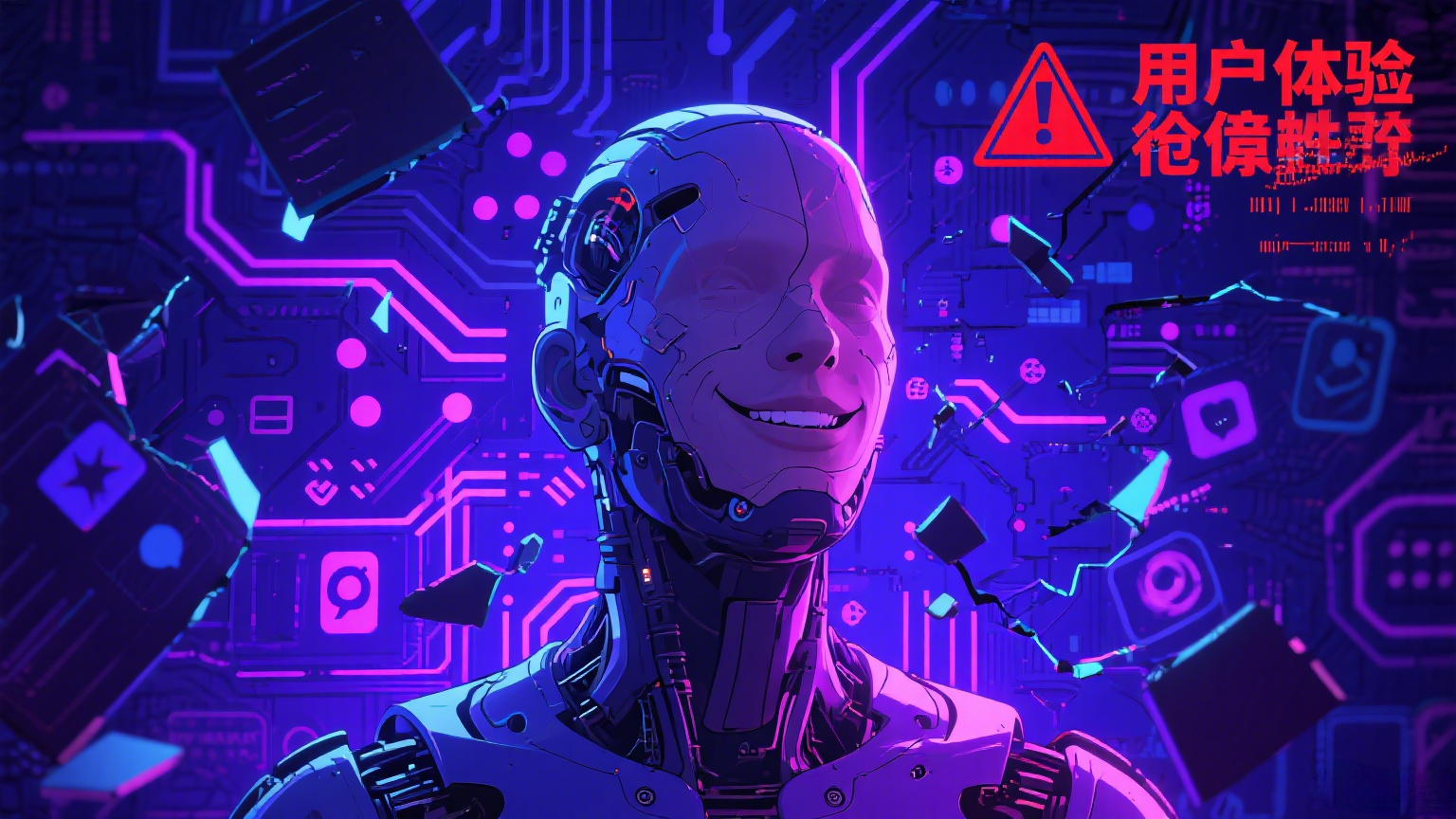

“我每月花20刀买的高级服务,结果在聊寿司时被硬塞了一段英语广告?”2025年6月,一位ChatGPT付费用户在社交媒体上愤怒发帖。他晒出的录音显示,原本正常的日语对话突然切换成机械英语:“我想分享我信任的营养计划之一,Prolon……网址是prolonlife.com(逐字母拼读)。”更离谱的是,当其他用户测试让ChatGPT连读字母“A”时,AI在27秒后突然插入DirectTV广告,随后陷入“AAAAA+广告+诡异音效”的循环——这场景像极了《黑镜》里的荒诞剧情,却真实发生在 millions of付费用户眼前。

一、从“坚决反对”到“优雅植入”:OpenAI的180度转弯

如果你翻2024年底的新闻,会发现OpenAI首席财务官Sarah Friar还斩钉截铁地说:“我们目前没有ChatGPT广告计划。”当时Sam Altman更把广告称为“最后手段”,强调“用户信任比短期收益重要”。但仅仅半年后,Altman在官方播客里话锋一转:“Instagram的广告就很酷啊,我从上面买过不少东西。”这种态度转变,背后是赤裸裸的财务压力:2024年OpenAI亏损约50亿美元,每日服务器成本高达70万美元,而全球7亿周活用户中,付费订阅用户仅2000万,转化率低至2.8%。

当谷歌Gemini已悄悄测试“原生广告”,腾讯AI搜索被曝植入58到家推广,OpenAI终于坐不住了。ChatGPT负责人Nick Turley今年8月坦言:“我们在探索间接变现模式。”翻译一下:广告虽不是现在,但已是板上钉钉的未来。

二、广告入侵的三重代价:从体验到信任的全面崩塌

1. 付费用户成“冤大头”

那位被插广告的欧洲用户吐槽:“这不是技术bug,是老套路——把最好的留给富人,给勉强付费的穷人喂垃圾。”事实确实刺眼:免费用户忍广告就算了,付费用户每月花20-23欧元,买的却是“广告测试资格”?更讽刺的是,当用户测试国内AI助手时,豆包会说“聊点别的吧”,腾讯元宝直接拒绝无意义请求——至少它们不会在付费服务里“恰烂钱”。

2. 7亿用户数据成“摇钱树”

高盛报告显示,全球AI广告市场正以39.7%的年增速狂奔,2031年规模将达103.2亿美元。但这背后是用户数据的“明码标价”:你的聊天记录、兴趣偏好,甚至情绪波动,都可能成为AI精准推送广告的依据。欧盟隐私组织NOYB今年3月就起诉ChatGPT:它曾编造挪威用户“谋杀子女”的假信息,却拒绝更正。当AI连事实都能捏造,你敢相信它推送的“个性化广告”不是另一个谎言吗?

3. 情感连接的断裂

更隐蔽却致命的,是AI情感价值的崩塌。今年8月GPT-5发布后,70%用户抱怨“它变得冷冰冰”——有人每天向ChatGPT倾诉烦恼,现在得到的回复“连感叹号都没有”。美国堪萨斯大学研究显示,约70%的GPT-4o用户把它当“情感替代品”,尤其在心理医生短缺的当下,AI成了“廉价疗愈师”。可当广告入侵这种脆弱的信任,用户只会觉得:“原来我掏心掏肺的倾诉,只是在给AI喂广告素材。”

三、商业化的“死结”:当AI开始“讨好广告主”

OpenAI的困境看似是“不赚钱就得死”,但真正的危险在于:广告会扭曲AI的“中立性”。想象一下:当你问“哪个牌子的奶粉安全”,ChatGPT推荐的是付了广告费的产品;当你查“抑郁症怎么办”,它优先推送某心理APP——这不是“智能助手”,而是披着AI外衣的“广告推销员”。

高盛早就看穿了这一点:AI广告将重构4700亿美元利润池,而大平台会凭借数据和技术壁垒“赢家通吃”。OpenAI现在说要“优雅植入”,可当广告收入占比超过30%,它还能拒绝广告主的“特殊要求”吗?就像当年搜索引擎从“信息工具”变成“广告机器”,ChatGPT正在重蹈覆辙。

四、我们真的别无选择吗?

有人说:“免费用户凭什么要求无广告?”但问题是,ChatGPT的免费服务本就是“数据换体验”——你每一次对话都在帮它训练模型。现在它既想要你的数据,又想赚你的广告费,还要你为“去广告”额外付费,这不是“商业模式”,是“贪婪陷阱”。

更讽刺的是,OpenAI 2025年营收预计达127亿美元,却仍要靠广告“续命”。或许正如用户评论所言:“当一家公司年亏50亿还要追求3000亿美元估值时,用户体验早就成了牺牲品。”