凌晨2点,北京国贸写字楼的灯还亮着。28岁的程序员小林盯着屏幕上的红色报错,手里的咖啡已经凉透——他刚得知,公司新上线的AI代码助手能自动生成75%的标准化代码《微软新研究》,自己负责的模块可能要被裁掉。与此同时,15公里外的天通苑,52岁的保洁师陈雨正骑着电动车赶回家,车筐里装着今天客户送的水果:“姐,你擦的玻璃比我家镜子还亮!”

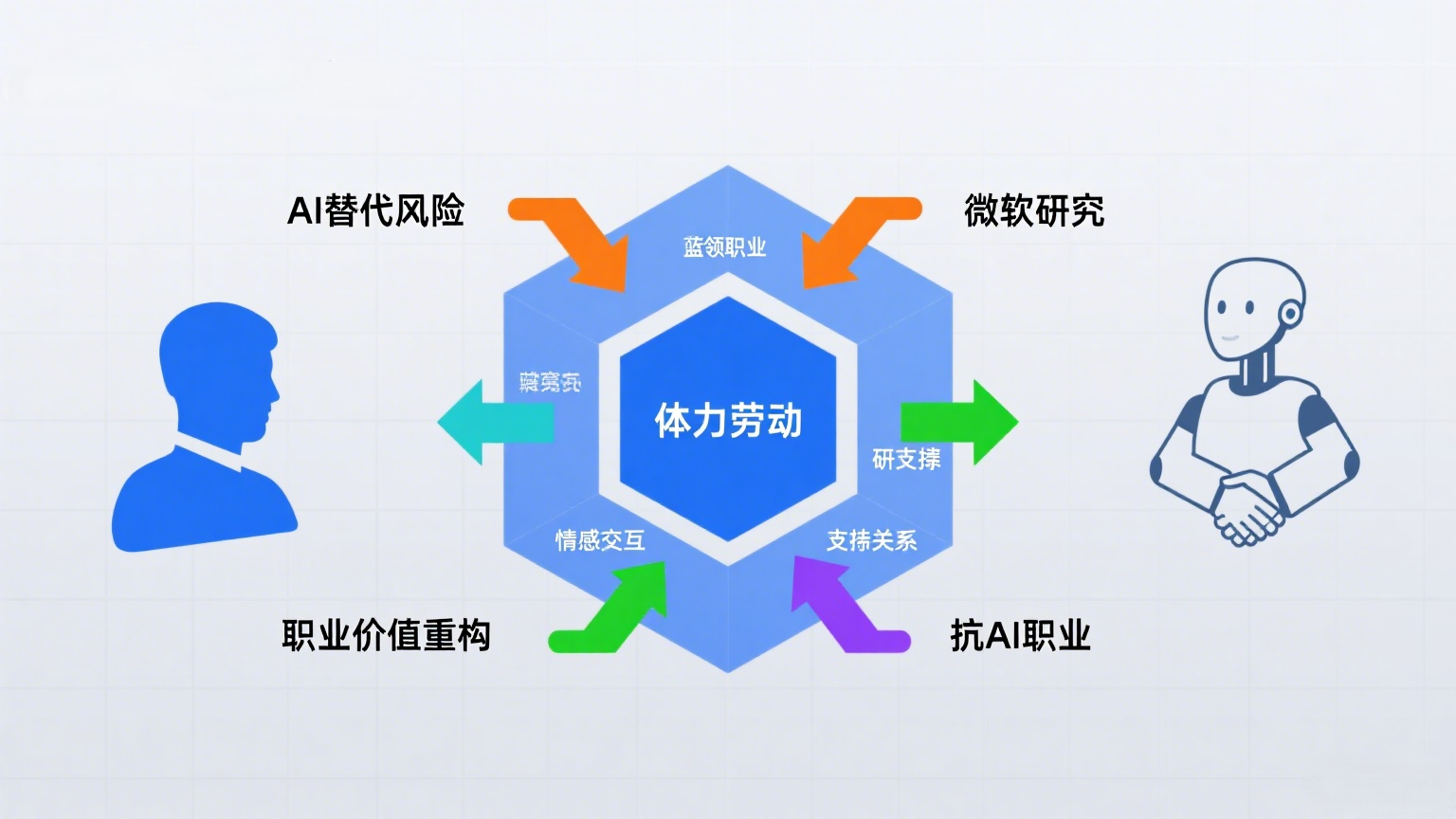

这不是科幻电影的场景对比,而是2025年真实的职场割裂。微软最新研究扒出了一个扎心真相:在AI适用性得分最低的20个职业中,蓝领岗位占比超60%,按摩治疗师、家政清洁工、护理助理等职业的AI替代率近乎为0;而翻译、数据科学家、程序员等“高大上”职业,却成了AI冲击的重灾区——翻译的AI覆盖率达98%,程序员被替代风险超75%。

一、微软研究砸穿“学历神话”:高学历≠抗风险,体力+情感才是“金钟罩”

微软研究院分析了20万条用户与Copilot的真实对话《微软新研究》,用“AI适用性得分”给职业“排雷”。得分越高,被AI替代的风险越大。结果让人大跌眼镜:

| 高风险职业(AI适用性得分) | 得分 | 低风险职业(AI适用性得分) | 得分 |

|---|---|---|---|

| 翻译/口译员 | 0.49 | 按摩治疗师 | 0.02 |

| 数据科学家 | 0.42 | 家政清洁工 | 0.03 |

| 程序员 | 0.38 | 护理助理 | 0.01 |

| 数据来源:微软2025年《与AI共事》研究报告 |

为什么会这样?AI擅长“动脑”,但搞不定“动手+动心+懂人心”。比如家政保洁师陈雨的工具箱里,七色抹布分工明确:红色擦厨房油污、蓝色擦浴室水垢,“擦玻璃得用S型走位,刮水器要跟着角度转,AI连玻璃上的水渍都认不全!”她服务的客户里,有位独居老人每次都会留她吃饭——“小陈比我闺女还懂我——知道我膝盖不好,擦地从不用蹲的。”

这种“复杂物理操作+情感交互”的组合,正是AI的死穴。微软高级研究员Kiran Tomlinson解释《微软新研究》:“让AI写代码不难,但让它判断‘老人攥你手时的力度变化’,或者‘婴儿哭闹到底是饿了还是害怕’,目前完全做不到。”

二、被AI碾压的白领:30%代码由机器生成,程序员成裁员重灾区

与蓝领的“岁月静好”不同,请缨AI的白领正在经历“降维打击”。

今年5月,微软宣布裁员7000人,其中47%是软件工程师——讽刺的是,CEO纳德拉刚刚说过《Microsoft Lays Off 7,000》:“公司30%代码现在由AI生成。”硅谷大厂更狠:Meta裁掉5%“低绩效”员工《AI Job Displacement 2025》,谷歌取消3000个初级程序员岗位。一位被裁的阿里工程师苦笑:“我加班写的代码,AI半小时就能生成,还没bug。”

就连“高智商代表”数据科学家也不安全——微软研究显示《微软新研究》,AI处理数据分析的速度比人类快15倍,准确率达98.7%《AI革命:即将消失的十大职业》。某投行分析师透露:“以前熬3天出的行业报告,现在AI10分钟搞定——领导说‘以后只需要人来解读结论’,可解读活儿,AI也在学啊!”

三、“笨办法”战胜AI:保洁阿姨的866单和按摩师的“手感经济学”

在AI狂飙的时代,那些“靠手吃饭”的职业,反而活出了尊严。

- 家政保洁师周长兰《轻喜到家保洁师的故事》:2023年接了866单,相当于每天2.4单。她的秘诀是“把客户当家人”:给带娃的妈妈留便签“辅食锅用白醋泡更好洗”,帮独居老人顺手倒垃圾。“AI能测甲醛,但测不出客户家的猫掉毛比上个月多了——这得靠眼睛看,鼻子闻。”

- 按摩治疗师王芳:从医科大学毕业后转行按摩,现在月入3万。“AI能背经络图,但按到第三胸椎时,客人突然皱眉——是力度大了还是有旧伤?这得靠10年的‘手感’判断。”她的老客户里,有位程序员每周来放松:“AI写代码让我丢了工作,但王姐按完,我终于能睡个好觉了。”

四、职业价值重构:当AI接管“聪明活”,“笨功夫”才是真本事

微软的研究像一面镜子:不是AI太强大,而是我们把“人的价值”想窄了。

过去我们以为,学历高、坐办公室就是“好工作”。但AI告诉我们:照顾老人时的耐心、擦玻璃时的细心、给婴儿拍嗝时的温柔——这些无法被算法量化的“人味儿”,才是最珍贵的。

就像保洁师柯根花说的《双手擦亮生活》:“我从工厂转行做保洁,请不起保姆带孩子——现在我能每天给孩子做晚饭,月入比以前多3千。AI再厉害,能替我给孩子讲故事吗?”

这个时代最残酷的真相是:你的工作如果能被AI替代,请别抱怨技术—该反思的是,你是不是把自己活成了“人形AI”?